日本貿易会月報オンライン

MENU

ちょっと探訪記 公益財団法人海外子女教育振興財団

2022年10・11月号(No.811)

ちょっと探訪記は、当会と関係の深い団体を訪問し、活動概要や当会との関係についてお伺いしているコーナーです。今回は、公益財団法人海外子女教育振興財団の理事長 綿引 宏行氏と業務執行理事 浅原 賢氏にインタビューをさせていただきました。

海外赴任家族の実りある生活のために

貴財団の概要についてご紹介ください。

浅原氏:海外子女教育振興財団(JOES(ジョーズ))は、海外子女・帰国子女教育の振興を図るため、1971年に外務省および文部省(現・文部科学省)の許可を受けて設立された公益財団法人であり、2021年1月に創立50周年を迎えました。現在、海外で経済活動を展開している579の企業・団体と259の学校が維持会員として弊財団の活動を支えてくださっています。

高度経済成長期以降、日本の経済活動の国際化に伴い、海外で活躍する日本人駐在員が帯同するお子さんの数は、ほぼ右肩上がりで上昇し続けています。コロナ禍での減少はあったものの、現在、海外に在住している義務教育年齢の子どもたちは推計約7万人、幼児や高校生も含めると約11万人(永住者等も含めると約24万人)に上ります。彼ら彼女らの教育に関わる多様なニーズに応えるべく、弊財団は、海外進出企業・団体および帰国子女受入校の互助組織、すなわち良きパートナーとしてさまざまなサービスを提供しています。

具体的な事業内容についてお聞かせください。

浅原氏:「駐在員家族等への支援」「海外進出企業・団体および帰国子女受入校への支援」「日本人学校・補習授業校等への支援」の三つを軸に各種事業を行っています。

まずは、駐在員家族等への支援についてですが、弊財団では、赴任前から帰任後までさまざまなサービスを提供しています。例えば、赴任前の駐在員家族を対象に、「赴任前子女教育セミナー」を毎月2−3回完全オンラインで開催しており、どなたでも無料で視聴していただけます。「現地校入学のための親子教室」や「渡航前配偶者講座」をはじめとする各種教室も有料で開催しています。こちらは、対面形式とオンライン形式の2パターンで実施しています。

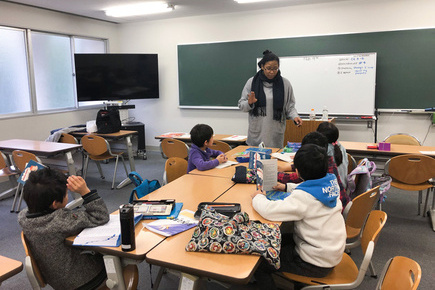

また、赴任中の駐在員家族向けのサービスとして、帯同しているお子さん向けに日本の教科書を無償で配付したり、日本人学校に通っていないお子さん向けに通信教育を行ったりしています。帰任後のサービスとしては、お子さんの外国語保持をサポートするために言語の四技能(「読む」「聞く」「書く」「話す」)を総合的に指導する「外国語保持教室」を行っており、1,500人ほどの受講生がいます。

また、赴任前から帰任後まで一貫して行っているサービスが「教育相談」です。駐在員等のお子さんが安心して海外で教育を受けられるよう、海外子女・帰国子女教育専門の教育アドバイザーが個別の教育相談に対応しています。オンライン(Zoom、Teams)やメールによる相談も可能で、維持会員の方からのご相談は無料でお受けしています。

その他、海外在住のお子さん(小学1年−中学3年)を対象に、海外子女文芸作品コンクールを毎年開催しています。「海外でも豊かな正しい日本語をしっかりと身に付けてほしい」という願いの下に始まった本コンクールは2022年度で第43回を迎えました。

次に、海外進出企業・団体への支援ですが、弊財団のホームページ上に維持会員専用サイトを開設しており、「海外学校情報」「日本人学校・補習授業校学費等一覧」などの情報を提供しています。また、企業・団体会員が社員・職員向けに実施する海外赴任前研修等に弊財団の教育アドバイザーを講師として派遣し、海外子女教育に関するアドバイスを行っています。

帰国子女受入校への支援としては、学校会員を中心に「学校会員連絡協議会」を開催し、情報交換の場を提供しています。また、帰国子女の受け入れに関する相談への対応に加え、維持会員専用サイトを通じて、駐在員家族や在外教育施設向けに学校案内等の情報を提供しています。

最後に、日本人学校・補習授業校等への支援についてですが、弊財団では、文部科学省補助事業として、政府援助対象の日本人学校・補習授業校・私立在外教育施設に対して、日本国内の小・中学校に準じた教材や教具の整備を行っています。また、在外教育施設の教職員の雇用を支援したり、学校経営上の諸問題の協議や情報共有を行う「在外教育施設事務長会議」などを開催しています。

外国語保持教室での授業の様子(2019年)

50年後も「なくてはならない存在」を目指して

2021年1月に創立50周年を迎えられたとのことですが、今後さらに注力されたい活動等はございますか。

綿引氏:次の50年も日本貿易会会員の皆さまをはじめとする全てのステークホルダーにとって「なくてはならない存在」であり続けるためにはどうしたらいいのか、職員一人一人が共通の課題認識の下で行動する必要があると考え、まずは10年後を目指した中長期計画を策定しました。この10年計画のうち、最初の3年の柱として「教育相談の高度化」「既存事業の高度化」「ステークホルダーとのネットワーキング機能の強化」の三つを掲げています。

それぞれ一例を挙げますと、教育相談の高度化については、教育に関わる相談はすでに実施していますが、単身赴任や海外での慣れない生活で心のケアが必要な保護者の方もたくさんいらっしゃるはずで、そのような方へのメンタルヘルスに関する相談等も実現していきたいと考えています。

次に、既存事業の高度化については、例えば現在、弊財団が提供している現地校やインターナショナルスクールの情報は主に各校のウェブサイトから収集したものですが、実際にその学校にお子さんたちを通わせている保護者の方からの情報を募ることで、より「生きた情報」を提供できる体制をつくっていきたいと考えています。海外駐在における教育問題は期待と現実のギャップで生まれてくるので、そのギャップを埋める仕組み、つまり企業の垣根を越えて、海外駐在を経験した保護者の方がこれから海外に駐在する保護者の方に学校選び等のアドバイスを行える仕組みをつくることで、大企業のみならず中小企業の海外進出も促進していく一助となれたらと思っています。

最後に、ネットワーキング機能の強化についてですが、海外での生活は保護者の方々はもとより、お子さんたちにとっても大変貴重なものですので、その滞在期間がより充実したものになるよう世界的な有識者や在外政府関係機関の方々のお力をお借りして、学校と連携して新しい学びの場を提供していきたいと思います。その第1弾が「JOES Davos Next 2022」となります。

在外教育の持続的発展に向けた協業

当会とのつながりについてお聞かせください。

綿引氏:弊財団は、日本在外企業協会、日本貿易会と共に、2013年に発足した海外子女教育推進議員連盟(現・在外教育推進議員連盟)に対して海外の児童・生徒の教育環境の拡充について要望しています。海外に在住している子どもたちはさまざまな点において国内同等とはいえない学習環境の中でベストを尽くしています。こうした課題認識の下、3団体が共同し、日本人学校への派遣教員数を拡充していただくよう継続的に要望しています。その結果、日本人学校・補習授業校の教員数やICT教育基盤整備等も徐々に充実してきています。

日本人学校や補習授業校をはじめとする在外教育施設を取り巻く経営環境・学校運営環境は大きく変わってきています。これまでのように自助努力だけで安定的な学校運営を維持することは難しいという強い危機感の下、政府に明確な支援体制を整備していただくべく、2020年よりピッチを上げて要望を行ってきました。おかげさまで、2022年6月に「在外教育施設における教育の振興に関する法律」が成立しました。将来のグローバル人材たり得る海外子女の学びを飛躍させる大きな第一歩になると信じています。と同時に、法律さえつくれば問題が解決するわけではなく、今の国の施策のどこが足りず、どう強化すべきなのか、現場を担う在外教育施設の体制整備を含め、精度を高めた施策提案にますます積極的に取り組まなければならないと思っています。

また、在外教育施設における日本語教育支援の観点では、日本貿易会が設立したNPO法人である国際社会貢献センター(ABIC)と連携できるのではないかと感じています。

海外駐在における教育問題は、一企業・団体の努力だけでは解決が難しいものです。グローバル人材の育成に向けて、今後も日本貿易会をはじめ、関係団体の皆さまと協力して活動していきたいと考えています。

ちょっとトピック:「JOES Davos Next」プロジェクト

海外子女教育振興財団は、未来世代の子どもたちが「自ら調べ、考え、発信し、行動する」をキーコンセプトに、地球規模の課題にチャレンジする学びの場として、2022年度に「JOES Davos Next」プロジェクトをスタートしました。

第1回(9月6日開催)は、世界各地に住む日本人の小中学生を中心に約1万人の方から参加のお申し込みがありました。基調講演では、京都大学iPS細胞研究所の山中伸弥教授を講師にお迎えし、「夢を叶える力」をテーマにオンラインで子どもたちに優しく語り掛けていただきました。

ご講演の様子は、オンデマンド配信にてご視聴いただけます(お申し込み期限:2022年12月20日(火)正午)。

詳細は以下のリンクよりご確認ください。

URL https://www.joes.or.jp/kojin/jdnext