日本貿易会月報オンライン

MENU

業界特化型「ビジネスと人権:責任ある企業行動」 導入・推進に向けた専門人材育成プログラムを終えて ~ビジネスと人権の成り立ちに立ち返ることが本質を見極める近道~

2024年9・10月号(No.824)

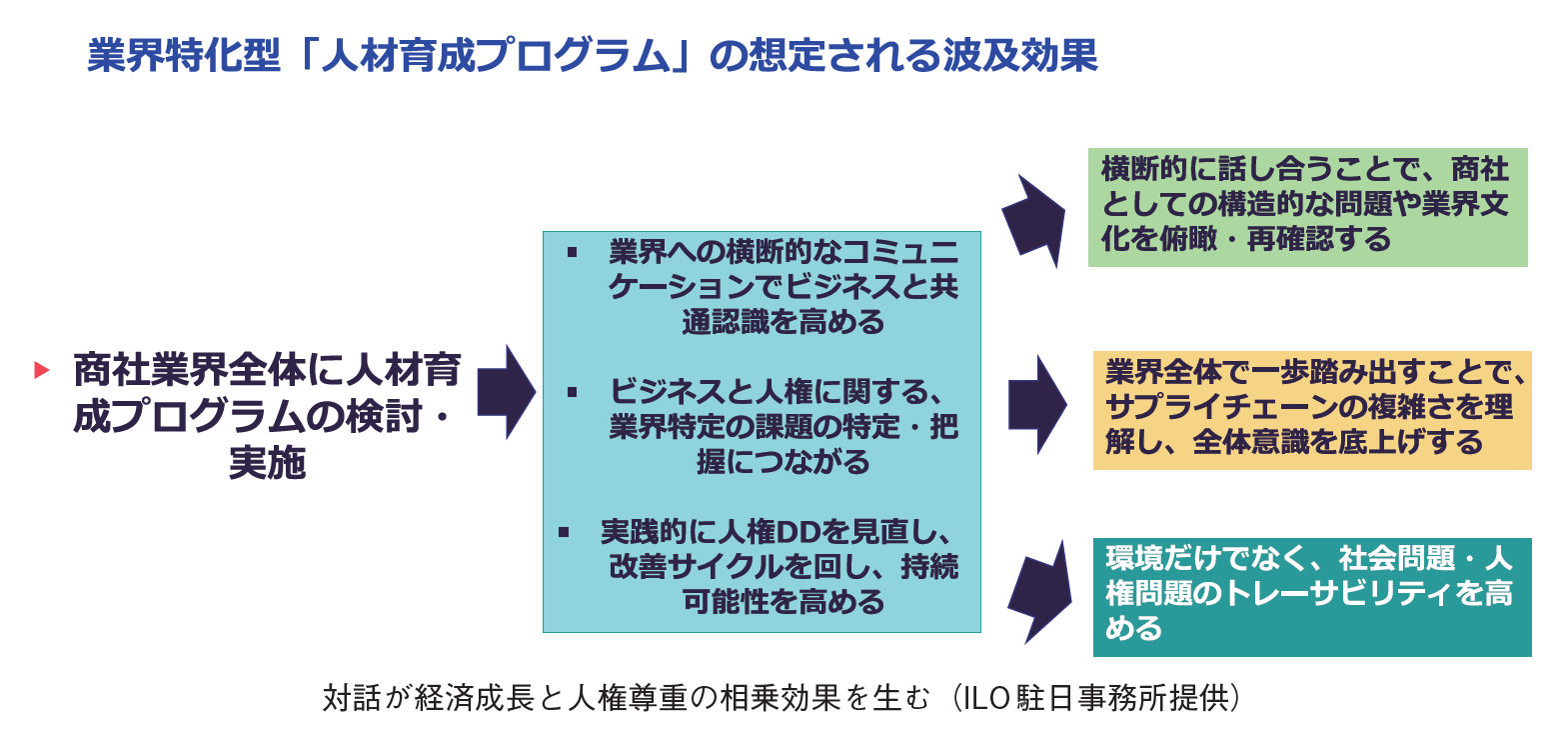

ILO駐日事務所と日本貿易会は、商社に特化した「ビジネスと人権」専門人材育成プログラムを実施しました。自社の事業だけでなく、購買、生産から販売、消費に至るバリューチェーンで人権や労働者の権利が侵害されていないかを調べ、対応する方法を実務に則して学ぶ研修です。各企業内の意識改革をけん引してもらうことが狙いです。

プログラムは7月より全5回、16社から30人が参加しました。冒頭で挨拶に立ったILO駐日代表の高崎真一氏は「責任ある企業行動やサステナブル経営を学び、事業部や経営陣にどんどんアピールして行動変容を促してほしい」と強調し、日本貿易会の猪俣恵美サステナビリティグループ長は「日々皆さんが真正面から取り組み、悩んでいることを共有しながら一歩前に進んでいける機会にしてほしい」と伝えました。

企業を取り巻く現状

2011年に国連で「ビジネスと人権に関する指導原則」が(全会一致で)承認されて以降、欧米諸国を中心として「ビジネスと人権」への注目が高まり、規制・制度の整備などの動きは今後ますます激しくなることが予想されています。日本においても、企業に人権尊重に向けた取り組みを求める社会的要請が急速に高まっており、現在、日本の多くの企業において人権尊重に向けた取り組みが進められています。

2024年4月にはEU理事会が人権および環境への悪影響に対するデューディリジェンスの実施を義務付ける企業持続性デューディリジェンス指令案(Corporate Sustainability Due Diligence Directive、CSDDD)を正式に採択し、今後、日本企業にも影響があるとされています。また、2022年12月には、国連責任投資原則(PRI)にて人権と社会課題に関する協働エンゲージメントイニシアチブ「Advance」が開始され、それを契機に、企業へのエンゲージメントが積極的に開始されるなど金融機関・投資家においても「ビジネスと人権」への取り組みが進められています。

近年、国連気候変動枠組条約締約国会議において「公正な移行」や「先住民」などの人権に関する議論が行われるようになり、2023年9月に公表されたTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)においても人権に関する開示の要請がなされるなど、環境課題と人権が密接に関わるものという認識も高まっています。こうした国際潮流を踏まえ、日本貿易会として改めて、この変革の時代に人権とディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)は企業にとっての大きな課題であることを認識し、ステークホルダーとしての「労働者」=自社社員、という従来の考え方からの脱却を図り、経済的利益と社会的(グローバル)課題解決を同時追求するサステナブルなビジネスモデルを会員企業等と共に追求したいとの思いから、本プログラムの導入を決定しました。

講師をされたILO 駐日事務所プログラム・オフィサーの田中竜介氏

本プログラムの概要

企業が自社の事業領域だけでなく関連するバリューチェーン全体で、人権侵害に加担しないこと、そしてディーセント・ワークへの取り組みを強化することが重要であり、本プログラムを通じてSDGsの達成や持続可能な社会を実現することを意図しました。 本プログラムでは優先的な人権・労働課題の特定とその対処法について具体的な実例から学ぶ場を提供し、より実体的な理解につなげ、自発的に取り組む企業のために専門人材(社内変革を起こす人財)育成をサポートすることを目的としています。

目標:

・経営目線でグローバルに人権を事業に取り入れるためのキーパーソンになること

・国際人権/労働基準と人権デューディリジェンスの全体像について理解し、社内啓発を行えるようになること

・ビジネスと人権に関する最新情報を把握するための情報探索能力を身に付けること

・自社オペレーションにおいて具体的な人権課題を特定できるようになること

・サステナビリティに関する社内外のコミュニケーションにおいて、自社の立場を説明できるようになること

そして、全社員が内外との関係において人権を「自分事化」できるようになること

国際労働機関(ILO)

1919年に創設された労働の問題に取り組む国連の専門機関です。2024年8月現在、日本を含め187ヵ国が加盟しています。本部はスイス・ジュネーブで、その他にも40以上の国や地域に地域総局・国事務所を置き、世界各地で活動しています。

ILOは、社会正義を基礎とする世界の恒久平和を確立することを目的に掲げ、そのための活動として、基本的人権の確立、労働条件の改善、生活水準の向上、経済的・社会的安定の増進などに取り組んでいます。条約や勧告を制定する基準設定活動は中でも最も古く、かつ重要なものです。

ILO駐日事務所では近年、日本政府からの資金提供を受けて「ビジネスと人権」についてのプロジェクトに力を入れており、この専門人材育成プログラムもその一環として実施しています。日本政府や労働組合、企業をはじめ、日本の皆さまにILOの活動を広くお伝えするため、啓発・広報活動にも取り組んでいます。

メッセージ(ILO駐日事務所より)

本プログラムの開催に当たってご協力いただいた共催者である日本貿易会さま、そしてご参加いただいた合計16社30人の方々に感謝申し上げます。

今回、本プログラムを実施するに当たり、『なぜ、商社業界に、ビジネスと人権が大事なのか』という視点を大事にしていました。商社にはバリューチェーン上での商流があり、原材料から消費者までサプライチェーンへの影響力があります。この影響力を、社内や業界にとどまらずにポジティブな方向へ、日本を超えて労働者へ裨益していくことが、このプログラムの最終目的の一つです。そして、このプログラムを終えて、皆さまの熱い姿勢や鋭い問い掛けに、手ごたえを感じました。人権の道には終わりがないといわれますが、逆説的には始まりが必ずあります。その道を一歩さらに切り開くのが、本プログラム卒業生の皆さまになると感じました。その過程を一緒にILOとして伴走できたことを本当にうれしく思っています。

感想(参加した商社担当者より)

●問題は目の前に見えていることだけではなく、想像していないところから自社のビジネスが人権問題に関わってしまうこともあるということがとても理解できました。特にサプライチェーンが長く広い商社であるので、遠くの関わりまで意識を向けていきたいと思いました。

●当初はリスク管理の観点から「ビジネスと人権」を捉えていましたが、指導原則を繰り返し読み、他社の人権担当の方や国際的なNGO組織の方のお話を拝聴していくうちに、徐々に「ビジネスと人権」の全体像が見えてきた気がします。リスク管理という狭い視野ではなく、新たな事業機会のチャンスとして当事者意識をもって捉えていく視点へと変化しつつあると感じています。

●多角的視野で物事を考えることの重要性を改めて認識。ILO、貿易会、NGO、同業他社の発言には、同意することが多いものの、新たな発見、時に疑問に思うこともあります。それにより、無意識のフィルターに気付いたり、多様性の本質的意味、理解の深化につながっていると思います。

●事業活動を行っている以上、避けて通れない問題だと思っています。社内でのPDCA対応の構築はもちろんですが、リスク情報の入手、情報の正確性の確認がとても重要であると考えます。

●社内の人権に関する認識やリテラシー醸成のため、事業部門、管理部門および経営層を含めた社内浸透をどのように進めるかを考え、推進していきたいと思います。

業界特化型「ビジネスと人権:責任ある企業行動」 導入・推進に向けた専門人材育成プログラムを終えて ~ビジネスと人権の成り立ちに立ち返ることが本質を見極める近道~ 誌面のダウンロードはこちら