日本貿易会月報オンライン

MENU

これからの中国ビジネスと商社ー日中国交正常化40周年を迎えてー2

2012年7・8月号 (No.705)

(これからの中国ビジネスと商社ー日中国交正常化40周年を迎えてー1 からつづく)

3–1. 商社の事業戦略―対中ビジネスの現状と今後の方向性

小関(司会)

次に、各社から対中ビジネスの現状や今後の方向性についてお伺いしたい。

(詳細は下記の表2を参照)

中糧集団有限公司(COFCO) との食肉事業に関する契約調印式(三菱商事)

【三菱商事】

矢野(三菱商事)

中国ビジネスを考える際には、中国を大きな消費市場あるいは生産基地と捉える従来型の視点と、中国や韓国と長期的なパートナーシップを組み、共同して第三国での資源ビジネスの開拓や市場獲得を進めるという新たな捉え方が必要と感じている。

川上での資源獲得を例にとっても、最大の需要国である中国や韓国と協業することは非常にメリットが大きいと思う。

当社の具体例で申し上げると、ロイヤル・ダッチ・シェル、中国石油天然気集団、韓国ガス公社と共同して取り組んでいるカナダでのLNG輸出事業がこれに当たる。また中糧集団有限公司(COFCO)との食肉事業は、 COFCOが当社が日本で培った食肉の垂直統合(川上流から川下までの一環したサプライチェーン)モデルに注目し提携を決めた事例で、これは純粋に中国内需取り込み型といえる。

賀州発電所プロジェクト(三井物産)

【三井物産】

瀬戸山(三井物産)

最近の取り組みとして幾つか紹介すると、まず1点目は発電プロジェクト。電源開発と日本政策投資銀行と共同で、香港の華潤電力が広西チワン族自治区で展開する、賀州発電所プロジェクトへの事業参画である。規模としては発電量100万kW のものが2基で、第1基が2012年8月に、第 2基が同11月に稼働予定である。2点目は、 CCTVショッピングリミテッド(中国中央電視台社 傘下)を通じた、テレビ通販市場への参入である。本事業を通じて中国でのテレビ通販ビジネスを本格化させたいと考えている。

中国・湖南省長沙市の下水処理場(丸紅)

【丸紅】

鹿間(丸紅)

重点分野として3つ定めており、 1点目は内需、消費の拡大に対応した中国国内マーケットの開拓である。具体的には、新希望六和と、飼料畜産インテグレーション事業を展開し、飼料から食肉小売店まで一貫して取り扱う。また、当社の強みを活かして中国への穀物輸入に注力し、2011年には中国の大豆総輸入量約5,500万tのうち当社は 1,000万tほどを取り扱っている。また、先に買収を発表した米ガビロン社の集荷力を通じて、中国への穀物供給をさらに推進していくことを考えている。

2点目は、第三国での中国企業との共同展開である。最近では、中国石油化工傘下の企業と、カザフスタンで製油所の近代化案件を受注した。また、カナダでの原料炭の権益を中国企業と共同で買収した案件もあり、今後とも当社が持つネットワークやこれまでに培った信用力と、中国企業の競争力を合わせた協調による第三国での展開を、プラントプロジェクトのみならず資源権益獲得も含め推進していきたい。

3点目は環境、省エネ対応である。汚水処理事業を中国全土で展開している他、クリーン開発メカニズム(CDM)事業を全世界で展開しているが、そのうち契約数量ベースで8割が中国の由来である。

青陽海億鉱業化工(安徽省)石灰製造工場(双日)

【双日】

川﨑(双日)

今後の中国ビジネスの方向性としては、やはり中国を消費市場と捉えることが1点。次に、中国のパートナー企業に対しては、多角化、海外進出という観点から商社がどのような協力ができるのかを考えるべきであると思っている。商社のノウハウを活かして中国のパートナーに対してできることを考えていく。

数年前までは、日本企業と中国企業とのマッチングが商社の大きな役割であったが、これからは日本の商社自らを中国の企業とマッチングさせ

て第三国へ進出していくのが商社の今後の姿になるのではないかと感じている。中国国内には巨大なマーケットがあるものの、育つにはかなりの時間を要するため、商品によって多少の違いはありながらも結局は供給過剰となり、供給側は国外へ出ることになるのではないかとみており、

中国から世界へという観点から今後の展開を考えている。

具体的な例としては、安徽省で石灰製造会社に投資し、製造した消石灰、生石灰を中国の紙メーカーや鉄鋼メーカーに販売している。また、最近ではモンゴルでの石炭物流事業の免許を有する中国企業に出資し、まずは中国向けの輸出から始め、数年内には日本への輸出、そして将来は共同でモンゴル石炭の権益取得にもつなげたいと考えている。

【豊田通商】

近藤(豊田通商)

当社は、自動車関係では物流や調達、ディーラー関係に注力してきたが、今後、自動車解体リサイクル事業の展開も考えている。中国国内には、現在1億500万台ほどの自動車があり、そのスクラップ、リサイクルを担うものである。その他にも中古車販売事業の展開も模索している。

ただ、どちらの事業も、展開に際しライセンスの問題があり、その取得は容易でない。特にスクラップ業界に関しては、既にライセンスを保持している地元の業者とのすみ分け、パートナーシップが求められ、たとえ中国のビジネスパートナーが共鳴しても、実際には思うようなスピードで展開していかないのが現状である。

しかし、中国政府が省エネ・環境保全に注力している中、当社は中央政府および地方政府の支援を頂きながら、環境・リサイクル事業を推進していきたいと思っている。

住友商事株式会社

常務執行役員 中国総代表

幸 伸彦氏

【住友商事】

幸(住友商事)

これまでは自動車部品、鉄のコイルセンター等のビジネスを中心に据えてきたが、最近は中国政府が省エネ、環境にかなり注力し始めていることもあり、汚水処理の水事業や家電リサイクル等を中心に展開している。家電リサイクル事業に関しては、2011年より天津で工場が稼働しており、現在2件目を杭州で建設中である。

内需の取り込みという点では、日本でもテレビショッピングやそのリテールを行っていることもあり、まずeコマースや携帯電話の販売、米事業の展開等で内需の取り組みを図っている。

天津の家電リサイクル工場(住友商事)

また、医薬品関係で日本の製薬会社と共同で製薬事業を展開している。当社の役割は、まだ中国に導入されていない欧米の薬を中国で販売するというもので、今後所得が増すにつれて医療費も上がることを想定し、その際に良質の医薬品を提供することを目指している。

【伊藤忠商事】

小関(司会)

当社としても、海外取引、国内取引、投資案件を展開しており、特に衣食住の生活消費関連に注力している。

具体的には、2011年に山東如意科技集団に投資を行った。中国の繊維ビジネスはまだまだ付加価値を上げられる余地があり、また、同社における、海外展開や多角化といった面で、当社のこれまで培ったノウハウを活かすことができると考えており、相互補完の関係を構築することを目指している。

山東如意集団との資本提携の調印式(伊藤忠商事)

小関(司会)

それでは、JETRO酒匂さんからは、中国ビジネスにおいて商社に期待するところをお聞かせいただきたい。

酒匂(JETRO)

日本の中小企業から相談がある中で、よく聞こえてくる商社への期待を紹介させていただく。まずは、中国の流通ネットワークの整備である。食品関係でも部材関係でも、商社に日本レベルの流通ネットワークを構築してほしいという期待である。また、進出日系企業に対する資金提供や、リスクの評価をしてほしいといった点で期待の声がある。

もう1点は、中国の学者と議論をする際に話題となる点であるが、世界の工場から世界の市場になった中国において、これからおそらく世界で初めて中国で生まれる新たな消費の仕方、経営判断の仕方等が出てくるのではないかと指摘される。例えば、携帯電話が商品購入の主要なツールになったりとか、世界中の技術、ノウハウ、人材、ブランド等経営リソース全ての売買情報をオンライン化して iPad上に流し即時の判断に生かす経営手法など。そこで、中国発の新スタイルに対して、商社の幅広い知見に照らして、今後発展が望めるものがあれば、それを育てるような投資活動を積極的に行っていただきたいという思いがある。

3–2.商社の事業戦略―経営課題

小関(司会)

次に各社の経営上、人事面や法制度面などに関する認識課題等があれば伺いたい。

瀬戸山(三井物産)

1点目は労働賃金の上昇であろう。政策と関連付いているため不可避ではあるが、商社でも工場に出資していることがあり、今後産業の高度化への転換が求められるところであると感じている。

また、環境対応コストの上昇も挙げられる。今後、持続可能な社会を目指す中で環境対応のコストもビジネスチャンスとして捉えて、日本企業のチャンスに変えていかないといけない。

3点目は生産年齢人口の減少である。一人っ子政策の継続で、2010年に9.7億人だった生産年齢人口は、2015年ごろの10億人をピークにその後は減少し、国が豊かになる前に老いるともいわれている。少子高齢化への対応が必要になる。

最後はインフラ整備である。現状、中国における電力の7割以上が火力発電によって賄われており、風力など代替エネルギーの拡大が期待されている。また、問題となっている水不足に対して、海水の淡水化のための技術、設備の導入においても、商社として貢献できないかと考えている。

幸(住友商事)

成都、重慶で聞いたところによると、沿岸部と内陸部の賃金格差は、実際にはほとんどなくなっているとのこと。一方、中国人は親の面倒を見ることへの思いが強いため、沿岸部に職を求めて出ていった人たちが故郷に戻ることも考えられ、沿岸部での労働力が不足するのではないかという話も聞いた。今後、全体の労働人口が減少する中で、労働人口の分布が大きく移動するのではないかと感じた次第である。

近藤(豊田通商)

人事に関する課題でいえば、人の異動の問題がある。中国では、日本のような転勤、異動の慣習がないため、従業員を転勤させることが非常に難しい。

瀬戸山(三井物産)

同様の問題を認識している。転勤に対する抵抗が強いため、それぞれの地域で現地スタッフを採用せざるを得ない。例えば、あるノウハウを別地に伝えたい場合でも、現地スタッフの異動が難しいため、最終的には日本人スタッフに頼らざるを得ないということがある。

幸(住友商事)

当社では、中国から国外への異動を促すようにしているが、中国国内の異動よりも抵抗が少ないように思われる。また、将来的に中国に戻れるということ、その後のステップアップにつながることが明確になると、転勤に対するハードルが下がるようである。また、グローバル人材の育成という観点からも、海外研修を行っているが、これは比較的受け入れられやすい。

矢野(三菱商事)

最近では、現地で結構優秀なスタッフを採用できるようになってきている。優秀な現地スタッフをいかに幹部として育成・登用するかを真剣に考えるべきだ。今後、日本でも人材不足が見込まれる中、「現地のことは現地スタッフが管理する」体制を築くことが必要ではないか。

鹿間(丸紅)

当社でも、部門によっては、中国の人材に3年ほど日本で勤務してもらい中国へ戻して幹部に登用するといった運用をしている。キャリアアップをした段階で辞めてしまう人材もいるが、そこはある程度割り切って、幹部登用は積極的に推進するようにしている。当社でも中国国内の異動については検討しており、特に北京、上海間の異動は実現させたいと思っている。

双日株式会社

常務執行役員 中国総代表

川﨑 一彦氏

川﨑(双日)

当社でも中国人スタッフの国内異動は非常に難しいという認識であるが、短期で事業会社へ出向させるという取り組みは行っている。

小関(司会)

北京や上海で商社のような外資企業を志望する人たちは、もともと地方で働くという想定はないのだろう。そのような人たちに、たとえ異動先が重要なポストだとしても、地方勤務をしてもらうのは非常に難しい。

鹿間(丸紅)

ローテーションを明確にし、それがきちんとキャリアアップにつながっていくということを示さなければいけない。

川﨑(双日)

公平な(社内)競争のため、管理職の何割かに中国人の登用を課すというルールが出された業界もあると聞く。今後そのような流れが広がることを考えると、やはり中国人スタッフの育成を行っていないと対応できなくなる。当社では、幹部候補生のような形である程度対象者を決めて重点的に育成を図るという方策をとっている。私は彼らと毎年2回、じっくりと対話をする時間を設けており、そうしながら引き上げていくということを行っている。

矢野(三菱商事)

当社ではチャイナプロフェッショナルという制度を設けて、成果に応じ透明性をもって昇給・昇格を進めるなど、モチベーションの向上を図っている。そうしたきめ細かい対応が改善につながると考えている。

4.国 交正常化40周年を迎えた日中関係―より強固なパートナーシップの構築に向けて

小関(司会)

では最後に、節目を迎えた日中関係を今後より強固なものにしていくために、何が必要なのか、何ができるのか等についてご意見をお聞かせいただきたい。

鹿間(丸紅)

2012年は、日中国交正常化40周年を記念してさまざまな祝賀行事が計画されており、中国日本商会においても、政府と共同で関連行事の実施を計画している。尖閣諸島問題で揺れた2010年、2011年と比べると、日中関係は格段に改善してきているが、今後の関係深化のためには、双方の絶え間ないより一層の努力が不可欠だと実感している。

経済面では、年内の交渉開始が合意された日中韓FTAに期待しており、より開かれたマーケットをつくっていくことが、日中双方の成長につながるものだと確信している。また、新たな成長ステージに来ている東南アジア、ASEANならびに、ようやく国を開いたミャンマーも加われば、まさに大アジアという時代が実現するのではないかと思っている。

ちなみに、日中韓プラスASEANの人口を合わせると、2010年時点で約21億人に上り、世界人口の約3割にもなる。GDPでは、全世界の約23%に相当する14.2兆ドルとなり、これが1つにまとまり開かれたマーケットとなれば、大きな成長性を持った、世界経済をけん引できる存在になっていくものと思われる。この実現のためには、まず日中が相互理解を深め、譲り合いながら開かれたマーケットをつくることが重要だと感じている。 韓国は、既にEU、米国ともFTAを発効させ、さらに日中韓のFTA交渉に先駆けて中国と2国間の交渉を開始している。日本政府には日中韓FTAの交渉をぜひ加速させていただきたい。

矢野(三菱商事)

私が韓国にいた2000年から 2004年は、日韓共催のワールドカップや、『冬のソナタ』が日本で大ヒットした年であったが、特に韓流ドラマを契機に、日韓の関係は大きく好転したと感じている。中国でも、 2008年の北海道を舞台の映画『狙った恋の落とし方』を受けて、中国で北海道ブームが起こった。これが日中関係に与えたメリットには計り知れないものがあり、あらためて相互の文化交流の重要性を感じている。

中国日本商会でも、「走近日企・感受日本(日本企業に触れ、日本を感じよう)」事業という、中国人大学生を日本視察に招待する社会貢献事業を実施している。やはり若い世代の方々に「生」の日本を見ていただくことは、日中関係改善に大いに役立つと感じている。先のドラマや映画の例も含め、文化交流は地道に増やしていくべきだと思う。

鹿間(丸紅)

やはり、FTA・EPAや文化交流を含め、双方の往来を増やすことが、1つの開かれた社会、世界をつくっていくことにつながると思う。故にそういった機会を積極的につくっていくことが大事であろう。

小関(司会)

民間企業としてできることには限りがあるが、政治とは別のレベルで草の根の活動を展開していくことで、日中関係の今後に貢献していければと考えている。

本日の座談会を通じて、中国の前線で活躍する皆さんの思い、ビジネスの現状を読者の皆さまにお伝えできれば幸いである。本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございました。

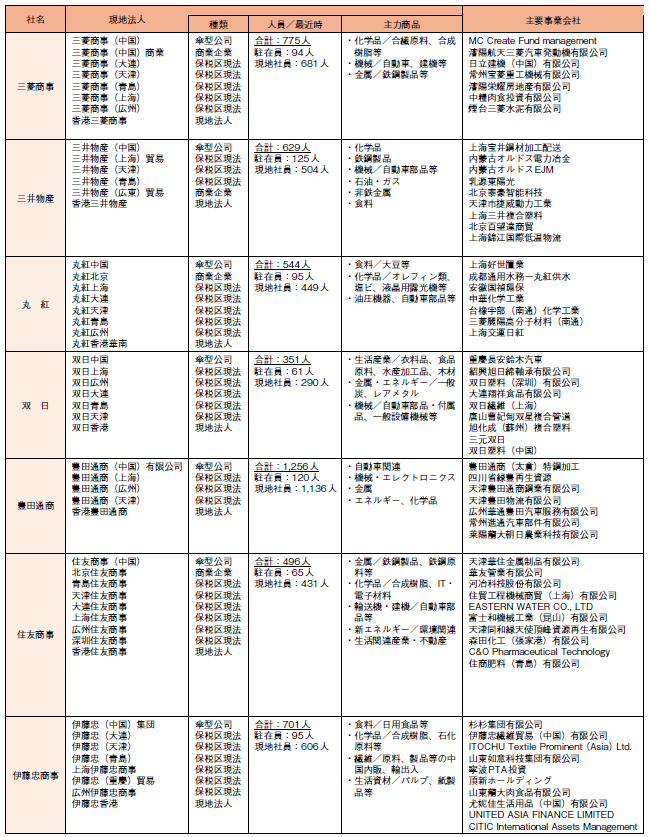

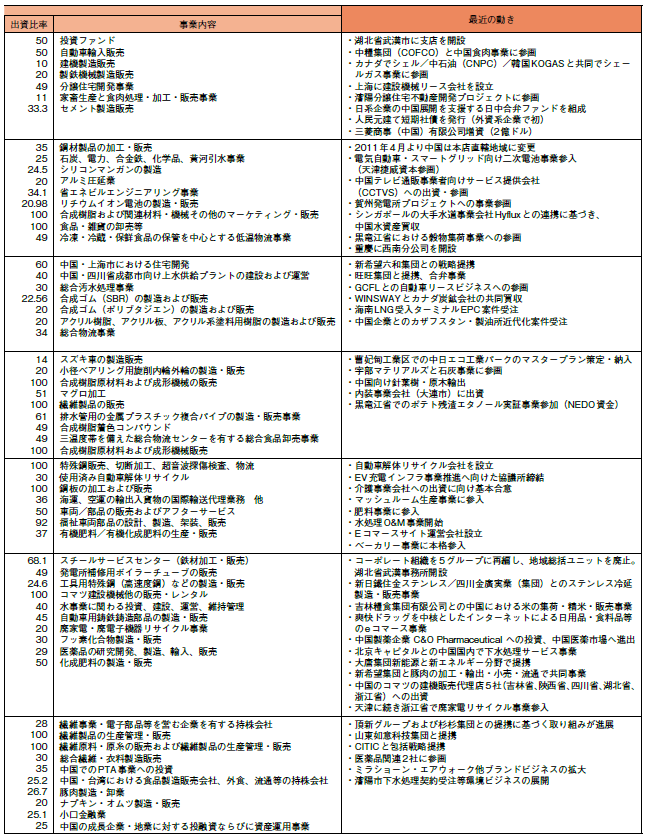

表2 商社の中国現地法人、主要事業会社、最近の動き

*掲載の順番は座談会での発言順

*掲載の順番は座談会での発言順