日本貿易会月報オンライン

MENU

日印国交樹立60周年を迎えて日印関係のさらなる発展と商社ー1

2012年11月号 (No.708)

(2012 年9 月13日 インド三井物産会社ニューデリー本店会議室)

鈴木(司会)

本日(9月13日)は、日本貿易会月報11月号のインド特集に関わる座談会をデリーにて開催するということで、皆さんにご参集いただいた。インドでの座談会は、今回で2回目となるが、前回の開催は2004 年だったので8年ぶりとなる。2012年は、日印国交樹立60周年の記念すべき年に当たり「日印関係のさらなる発展と商社」というテーマで、インドの前線で活躍されている皆さんの生の声、思いを読者の方々にお伝えすることができたら幸いだと思う。

1.はじめに―インドとの関わり

三井物産株式会社

南西アジア総代表

インド三井物産株式会社

社長 鈴木 愼氏

鈴木(司会)

開催に当たり、まずは皆さんから自己紹介を兼ねてインドとの関わりについてお話し願いたい。私は、2011年4月に着任して1年半が経過したが、今回で2回目の勤務となる。1回目は、当時は駐在員事務所であったが、1989年から4年間、 機械課の担当者として大型石炭火力発電所の建設に携わった。現在は、 インド三井物産の社長とコルカタ支店長を兼務し、インド、スリランカ、ネパールを管轄する南西アジア総代表を務めている。当時と比べると、インドは、地下鉄やモール等ができ、着実に発展している部分があると感じている。

伊藤忠商事株式会社

南西アジア支配人

伊藤忠インド会社 社長

清水 伊知郎氏

清水(伊藤忠商事)

私も2回目となるが、2009年4月に着任して3年半が過ぎた。前回は 1995年から5年間、機械プラントの担当者として駐在し、第1期のデリー地下鉄入札を担当した。当時、最初のトンネル工事を受注したが、土木関連工事のみの受注で車両、信号 Packageが受注できず残念な思い出がある。今回赴任後早速地下鉄に乗ったところ、ずいぶん立派なものが建設され感慨深いものがある。伊藤忠インドの社長とインド、バングラデシュ、スリランカを管轄する南西アジア支配人を務める。

沖廣(住友商事)

2011年10月にインド住友商事の社長として着任し、この4月までインド日本商工会(JCCII)の会長を務め非常に良い経験をさせていただいた。インドは初めての駐在となる。前職は海外工業団地部の部長として、インドネシア、フィリピン、ベトナム等の工業団地の開発を担当していたが、次はインドに違いないということで、2005年末ごろからインドに入っていた。インド、特にデリーは、1992年に赴任した際のテイクオフ直前のインドネシアの雰囲気、レベルに近いところがあると感じている。ぜひこの国の発展とともに成長していきたい。

中垣(三菱商事)

2008年4月にインド三菱商事の社長として赴任し4年半が経過した。赴任するまでインドとは、ビジネスでは全く縁がなく、2004年に社内に設置した全社ベースでの「インド市場政策会議」に当時本部長であった小林社長の下で機械グループの委員に就任していたのが数少ない接点である。2008 年に赴任した当時は、日本企業のインド進出熱はまだ現在ほどではなかったが、今ではすっかり様変わりで、各社のインド進出にかける熱い情熱に、当社も負けないように取り組んでいきたいと思っている。

塚田(日本大使館)

2011年8月に経済公使として着任した。インドは仕事で関わるのは初めてであるが、前職の外務省経済連携課長の時に、日印包括的経済連携協定(CEPA)について国会の承認を得る作業を担当した。これまで外務省で仕えた上司に、偶然ではあるが、インドの経済公使を担当した人が4人もいることに縁を感じている。赴任する前に諸先輩に話を聞くと、皆、口をそろえてインドおよびインド人は外交官としていろいろな意味で鍛えられる国であり人たちだと言われたのが印象に残っている。

川村(双日)

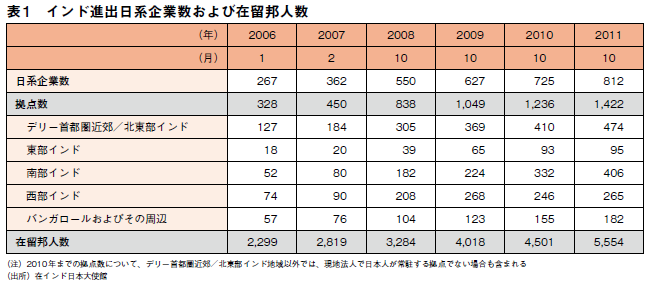

2006年10月に双日インド社長として赴任した。前職は本社で自動車の輸出(CBU/CKD)や部品事業等を管轄する部長として、主に中近東、アフリカ、アジア、中国を担当し、1996-97年ころには、1年間に5、6回ほどムンバイまたはナシクに来ていた。赴任から6年が経過するが、この間、ものすごく日本企業が増えている。インドの社会、産業の変化にわれわれのビジネスはどのように関わっていくのか。少しでもお役に立つような仕事をしたいと思い取り組んでいる。

渡辺(丸紅)

2008年4月に丸紅インドの社長として着任した。入社以来主に製鉄プラントを担当し、その関係でインドには1993年、94年ころには頻繁に来ていた。インド経済の発展は、90年代に比べ非常に堅実的になってきたとの印象を持っており、2008年のムンバイテロやリーマン・ショックからの回復の速さに、インド経済の強靭さ、力強さを感じている。

野口(JETRO)

2012年5月から日本貿易振興機構(JETRO)ニューデリー事務所所長として赴任した。今回で2度目の駐在となるが、前回は右肩上がりの経済成長を続けていた 2005年から約5年間センター長として駐在していた。前回からの2年間のギャップが、思いがけずかなりあるなと実感しているところである。JETROではさまざまなプロジェクトに取り組んでいるが、日本企業がインド市場に進出する際、どのような支援ができるかが最大の関心事である。

渡辺(豊田通商)

2009年4月に豊田通商インディアの社長として着任した。インドでの事業を構築すべく基盤づくりに努めている。インドには、2002年から2005年の間、インドを含む世界13 ヵ国でサプライチェーンの構築をしていた際、プロジェクトリーダーとして出張で3回ほど滞在した経験がある程度である。赴任して驚いたのは、物理的な国土の広さ、人口の多さのみならず、エネルギッシュなポテンシャリティの高さと活気を感じることである。

2. 第2次シン政権下のインド経済と最近の日系企業の動向

鈴木(司会)

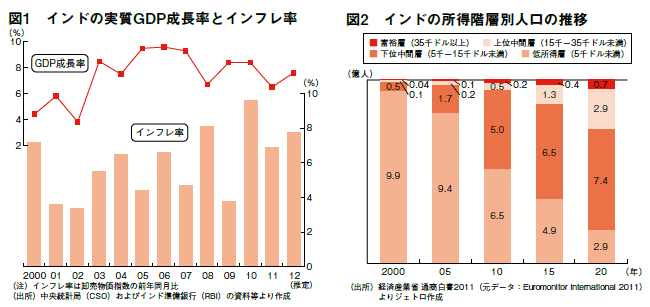

8月15日のインド独立記念日でのシン首相の演説によると、2012年のGDP 成長率は2011年を下回らない、つまり6.5%を下回らないとのお話があった。しかし、実際には、2012年1-3月期、4-6月期の前年同期比は6%を下回っており、若干不透明感が強くなってきている。インド経済の現状と今後をどのようにみているか。また持続的成長のための課題、懸念材料などについて、皆さまのご意見をお伺いいたしたい。まずは野口さんからご発言いただきたい。

独立行政法人

日本貿易振興機構

ニューデリー事務所 所長

野口 直良氏

野口(JETRO)

インド経済は、消費が支える内需主導型の経済である。昨今の経済成長は中間層の台頭により支えられてきたが、現在は踊り場感が出ている。リーマン・ショックのときには難を逃れたインド経済も、今回の欧州金融危機は避け得なかった。それは、海外市場との連結性が、それだけインドも強まっていることを示す。一方、インフレの助長は、内需主導型経済に対して負のインパクトを非常に強くもたらす。今後、インフレ問題にどのように対応していくかが重要な課題となっている。また、機関投資家による投資資金のインド市場からの逃避は、深刻なルピー安を引き起こし、ルピー安による燃料価格等の高騰などがさらにインフレを助長し、経済の先行きの不透明感を強める要因となっている。さらに、2014年に総選挙が予定されており、今後政治のシーズンに入っていくが、現政権にとって政府関係者の汚職事件がボディブローのように効いてきている。加えて、UPA連立政権の脆弱(ぜいじゃく)性というものがさまざまな形で露見してくる。これが経済運営そのものに影響を与えるようなことになると、前回選挙のときのような予算のばらまき政策の横行が懸念される。翻って、このような経済情勢下で、 日系企業の活動は従来よりも困難な場面に直面しつつある。インフレの高騰により、賃金引き上げ圧力が強まり、労働問題の頻発化は日本企業に限らず地場企業、外資企業で顕在化している。また、ルピー安による輸入素材の高コスト化、あるいは遅れている規制緩和、さらにビザの発給条件の不明瞭化など、投資のモメンタムにマイナスの影響を与える事象も多い。

一方、2011年11月にインド商工省から「国家製造業政策(NMP:National Manufacturing Policy)」が発表された。2022年までの10年間でGDPに占める製造業のシェアを現在の16%から最低25%に高める。また、同時にこの間、製造業で1億人の雇用創出を目指すというものである。これまでインド経済は、2次産業に対するケアが十分なされてなく、これが現在の経済成長の停滞を招いている1つの要因にもなっている。インド政府から日本と一緒に、という姿勢が示されているデリー・ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)についても、広義ではこのNMPの重要な要素の1つになっていくと認識され始めている。基礎インフラの整備や製造業関連の外国直接投資(FDI)の受け入れ促進、ひいてはインド日本商工会が毎年インド政府に提出している建議書に盛り込まれたビジネス障壁も、その多くが製造業振興のために撤廃、あるいは規制緩和されてゆかねばならない大変重要な課題が含まれている。インド政府は真摯に耳を傾ける姿勢を示さなければいけないし、逆に示してもらえるように、われわれも取り組んでいかなければいけない。そして、今後のインド経済の安定的な成長を維持するためにも、内需一辺倒の成長シナリオから製造業の振興を通じた輸出志向型産業の育成、呼び込みが重要な課題となる。

丸紅インド会社 社長

渡辺 伸也氏

渡辺(丸紅)

野口さんが指摘された点で、実際のビジネスで感じていることが2つある。 1つは、プラントや電力等の大型設備投資がかなりスローダウンしてきていると感じている点である。もう1つは、トレードについてはだいぶ冷え込んできているが、一方で、インドの内需そのものはそれほど落ち込んではいないというのが、実際の肌感覚である。

川村(双日)

確かに国内市場は相当の力があると感じている。インド市場はデータに表れない経済、外的要因にさらされていない国内キャッシュビジネスの経済規模が大きく、われわれが認識している経済規模より実体経済はもっと大きいのではないか。しかし、市場は元気でも、ルピー安による輸入原材料費の高騰等で国産化が進んでいない進出日系メーカーの経営は厳しく、市場についていくのが相当しんどくなっている。また、気候変動に伴う農業生産の不安から農家自身による需給調整も見られるようになり、商品市場の価格相場が相当ぶれている。従って、去年の成功事例が今年も通じるとは限らないことを前提に、事業を見ていかなければならない。そのような時代の流れの中に入っていると感じている。

中垣(三菱商事)

ムンバイテロとリーマン・ショックからいち早く回復を成し遂げたことを目の当たりにした者として、インドの底力を実感しており、私もそれほど悲観はしていない。円高ルピー安は、進出日系メーカーに大きくマイナスの影響を与えるが、一方でインド企業への出資やM&Aによる新しいビジネス展開においては、今が絶好のチャンスであると思っている。この国が抱える重要な課題の1つにインフラの整備があるが、この分野への投資がなかなかできてない。そこで日本企業が、日本政府からの金融面等の支援を得つつインフラへの投資を行うことも、今がチャンスであると考えている。

沖廣(住友商事)

為替の問題は非常に大きな影響を日系メーカーに及ぼしている。自動車や二輪車においては、加えて金利の高止まりの影響から販売の伸びが停滞し、生産減から自動車部品、素材等全般に影響が出ている。このような状況下、当然市場での価格競争はますます厳しさを増している。われわれ商社が有するさまざまな機能を組み合わせ、日系メーカーに高付加価値サービスを提供し、価格競争力の向上に少しでも貢献することができれば、われわれにとってのビジネスチャンスにもつながっていくものと考え、取り組んでいるところである。

清水(伊藤忠商事)

皆さんが指摘されるように、インドの内需の強さは非常に力強く感じている。当社は繊維の取り扱いが多いが、特に高級志向のシャツなどの需要は非常に根強く落ち込みは一切感じないほどである。ただ、輸出については、欧州向けは当然ながら、北米向けについてもアジア諸国との競争で非常に厳しくなってきている。インドの輸出産業に対する振興策が、アジア諸国に比べて国策として組み込めていないことがその一因である。一方、インド経済に対する捉え方が、まだ内と外でかなり温度差が大きいと感じている。インド経済情報の正確な対外発信も現地にいるわれわれの役目であろう。

豊田通商インディア 社長

渡辺 泰典氏

渡辺(豊田通商)

自動車関連ではあらゆる分野で影響を受けているが、販売台数自体は2012年度も前年レベルに届くとみている。しかし、その中身を見ると、ガソリン車からディーゼル車への移行が進み、メーカーやサプライヤー側はさらなるコスト低減が必要になっている。一方で、小型車でもより上級グレードの方に引き合いが強い。品質の高いものが求められ出したということで、日本企業モデルの競争力が高まると期待しているので、現地調達促進のお手伝いをしながら、日本企業の競争力向上に貢献でき得るサービスを提供していきたい。最近財閥系インド企業の方々から、グリーンフィールドを求めて、海外進出されようとしていると感じるお話をよく聞く。インドは、欧州のみならず中近東、アフリカとのヒト、カネのパイプが非常に強い国である。この強みを生かして、さらなる成長を求め外に出て行こうとしているのではないか。ここにもわれわれのチャンスがあるのではないかと感じている。

塚田(日本大使館) 最近、メディアは、欧米系を含めて、インド経済に厳しい見方をしているが、現場でビジネスをしている皆さんの肌感覚としては、割と内需も底堅く、それほど悲観していないという相場観をお持ちの方が多いのが印象深かった。一方、インドの人口動態予測によると、若い人口、労働人口が今後20年以上のスパンで増えることから、この人口圧力は製造業で吸収していくしかない。その意味で、都市部での製造業育成は非常に重要であり、今後サプライサイドの制約要因を取り除くさまざまな政策が必要になってくる。小売業へのFDIの自由化や燃料価格の自由化など既に準備されている小規模の規制緩和は現政権のうちに実現できても、本格的な規制改革は、相当強い政権基盤の下でなければ難しく、2014年5月までに行われる予定の総選挙以降が注目される。

【JCCIIの対インド政府建議書】

鈴木(司会)

ここで、先ほど野口さんからもご発言いただいた日本企業のインド進出および経済活動の拡大に際してのビジネス環境の改善を求めるため、JCCIIが毎年インド政府に提出している建議書について、ご討議いただきたいと思う。まずは、2012年度インド商工会副会長・建議書推進委員会委員長として建議書の取りまとめをしていただいている中垣さんから、活動状況も含めてご発言いただきたい。

中垣(三菱商事)

2011年度においてJCCII副会長・建議書推進委員会委員長として建議書を熱心に推進されたインド三井物産さんからその業務を引き継ぎ、2012年度の建議書推進委員会の関連業務を鋭意行っている。建議書は、2009年2月から毎年インド商工省に提出してきたが、年を重ねるごとに議論が深掘りされている。現在、日本大使館塚田公使と緊密にご相談しながら、2012年度の30項目からなる建議書の中から重点項目を絞り込み、インド商工省あるいは関連省庁と議論を煮詰めようということで作業を始めているところである。具体的な項目としては、移転価格税制やGST(商品・サービス税)等の税制、対外商業借入条件の緩和や保険分野の外資規制の緩和等の金融規制緩和、通関等の物流関連や各州のインフラ整備のモニタリング等が含まれる。

渡辺(丸紅)

JCCII 2010 年度の会長を川村さんから引き継いだ年に、建議書推進委員会を立ち上げた。直近では、日印社会保障協定についても、JCCII から両政府に陳情し実現したところであるが、進出日本企業が非常に結束力をもってインド政府に建議書を提出したことで、本当にいくつかの成果が出てきていると感じている。一方、2005年から日印首脳の相互訪問が行われているが、日本の首相がインドに来られた時、建議書の中で喫緊の課題はと問われ、首相から直接インド首相に言っていただいた機会があった。この場で取り上げられた課題は、やはり加速的に対応の検討がな

され、非常に実効性があった。

在インド日本国大使館

経済公使

塚田 玉樹氏

塚田(日本大使館)

JCCII主導で問題提起しており、インド政府は真剣に受け止めていると思う。その証拠に、首相府次官クラスからも直接JCCII幹部から話を聞きたいという反応がある。インド政府に建議書を初めて提出してから4年目に入ったが、その効果は確実に広がっている。また、2011年8月、CEPA が発効したが、この中で両締約国政府代表者によるビジネス環境の整備に関する小委員会が設置された。この小委員会でも建議書で提起されている問題を議論するのが効果的と考える。さらに、2012年から閣僚級の経済対話ができ原則毎年相互で開催される。建議書で課題の洗い出しをして、それをCEPAの環境整備小委員会、閣僚級経済対話で取り上げ、最後に両国首脳会談で成果を目指すという形で、重層的にインド政府に働き掛けていく制度が完成した。後ほど申し上げるが、インドで成果を出すには官民一体となって取り組むことが不可欠と考える。

川村( 双日)

2009年2月に第1回目の建議書をインド商工省に提出した時、JETRO野口さんと一緒に行き、翌2010年はJCCIIの会長として提出に行った。それから4年たつが、最初はどのようなアプローチが良いのかと模索する中で、箇条書きで57アイテムほどを提出した。数が多く優先順位も分かりにくかったとの反省から、大使館のアドバイスを頂戴しながら、翌年からはテーマを少しずつ絞ることにして今の形となった。こうして一定の成果を挙げられるまでに皆さんと一緒に工夫してきたと感慨深いものがある。インドの人たちは非常に真面目で、一つ交渉テーブルに乗るときちんとその進捗(しんちょく)をフォローされる。このインドのオーガニゼーションをよく理解して、われわれもアプローチしていくべきであろう。

インド三菱商事会社 社長

中垣 啓一氏

中垣(三菱商事)

10月に東京でIMF・世銀総会が開催される。チダムバラム財務大臣が訪日され、日印財務大臣の会談が予定されている。日本貿易会で商社の抱える税問題を議論していただき、日本政府にもサポートをお願いしているところであるが、このようなトップ会談の機会や、別のプラットフォームでも建議書の要望事項等を取り上げていただければ効果があると思う。

清水(伊藤忠商事)

建議書を提出した後、翌年にはやはりそれをきちんと評価することが必要である。また、ニムラナの工業団地のようにラジャスタン州政府の独自のインセンティブではあるものの、中央売上税(CST)を減免することが、どれだけ進出日本企業にとってプラスに働くかといったポジティブな面をきちんと伝えることが必要である。

鈴木(司会)

次に労働問題について渡辺さんから、また移転価格税制の問題について川村さんからご発言いただきたい。

渡辺(豊田通商)

当社は南のバンガロールに本社があり、2011年度からバンガロール日本商工会の会長を務めさせていただいている。カルナータカ州へ進出する日系企業が抱えるビジネス問題を、建議書としてJCCIIにも提案させていただいている。当社は、商社としては珍しく、生産プロセス工程を持っていることから社内に組合がある。これは建議レベルの問題ではないが、人事労務リスクとして商工会内でよく意見交換するテーマだが、組合形成に対する当局の抑止力と教育にばらつきがあることである。7人の署名をもって組合がつくられた後、何もケアがなされないこともあり、非常に幼稚な組合活動に陥る可能性がある。モニタリングをし、フォローアップをしていくような仕組みが、州のレイバーコミッショナーも含めて出来上がってくると、もう少し健全な組合活動につながるものと考えている。

双日インド会社 社長

川村 安宏氏

川村(双日)

現在、「インド移転価格における事前確認制度(APA)」の導入の検討が進められており、移転価格課税のリスクを事前に回避する方策として期待されている。しかし、商社は多岐にわたるアイテムの商取引を行っており、日系企業への融資もあれば投資、合弁もあり、ビジネスモデルは多種多様である。従って、そもそもこの商社活動をインド国税当局にご理解いただけるようにしなければならない。例えば、契約形態もいろいろとある。主契約取引(PRINCIPAL OWN)の場合と代行契約(COMMISSION)の場合では、われわれの機能、リスク量も異なる。従い当然利益率も異なる。現在直面している課題として、主契約取引における利益率を関係会社間の代行取引と同取引と見なされ、課税されている。当然、当局と見解の相違を争うことになるが、そのためにはまず税務当局が査定する金額を仮納付しないと争うことができない。従って、運転資金も必要な中で、国税対策でキャッシュがブロックされることになる。しかも長期間にわたることも懸念される。この問題は、商社の事業投資活動の妨げになりかねず、重要な懸案事項であると認識している。移転価格税制の問題は、各社それぞれ次元と性質、規模は異なるが、基幹部分では共通の問題がある。JCCIIの商社・金融・サービス部会なり、それをバックアップしてくれる日本貿易会を含めて、インド当局ときっちりとした形でダイアローグをしていき、インド当局の誤解を解くとともに、インドが難しい国だという誤解が日本企業に生じないようにしていかなければならない。

中垣(三菱商事)

先の日本貿易会と財務省との懇話会において、商社が抱える移転価格税制の問題について詳細に説明させていただき、今後の税制改正要望事項として出させていただいたが、このようなルートも使わせていただきながら、引き続き地道に努力していかなければならないだろう。

(日印国交樹立60周年を迎えて日印関係のさらなる発展と商社ー2 へつづく)