日本貿易会月報オンライン

MENU

グローバル人材育成2.0 —「スキル」から「ポジション」へ

2011年9月号(No.695)

はじめに:経営の最重要課題となった「グローバル人材育成」

「国内・海外の分け隔てなく、グローバルに仕事ができる人材を十分な人数確保せよ!」経営トップがこう号令をかけた企業が増えてきた。

国内市場の成熟化が進む一方、海外市場が急成長するというグローバルな市場環境を考えれば、ビジネスの主戦場が今後ますます海外にシフトしていくのは避けられない。

しかし、海外展開を支える人材を十分に準備できている日本企業は皆無に近い。国内では技量・経験共に申し分なく、事業の海外展開をリードしてもらいたい「エース人材」が、海外とのやり取りが入った途端、使えない「お荷物人材」と化す。一方、市場を大きく上回る年収水準で、何とか引き抜いた現地人社員は、さまざまな配慮にもかかわらず、何のちゅうちょもないかのように欧米系の競合に流れてしまい、なかなか定着しない。これでは「とても世界では戦えない」のである。

日本企業は「スキル志向」のアプローチ

このような状況を背景に、日本企業は、かつてない規模と勢いで育成施策を展開し始めた。さまざまな施策があるが、その中身は以下の4つに大別される。

1つ目は、日本人若手社員に海外経験を積ませる「海外派遣」である。グローバル人材としての素地を若いうちにつくることが主な目的である。

2つ目は、グローバルで通用するスキルの習得である。特定職種の中堅層を順に海外の主要拠点に派遣して、研修や実務を経験させることによって、グローバルな顧客を相手にビジネスを行うスキルを習得させる。

3つ目は、英語の「必修科目」化である。全社で、または特定の部門で「公用語」としたり、管理職の登用に英語を要求し、組織的に英語力を底上げすることが目的である。

4つ目は、海外現地社員の「日本化」である。将来の現地幹部を期待する対象者層を日本に招聘し、企業理念の教育や日本でのビジネスのやり方を体得させる。

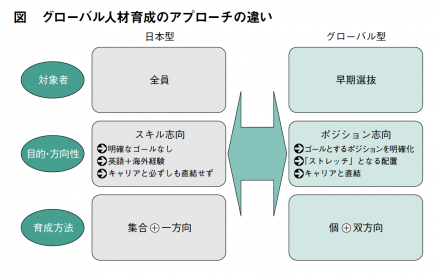

個々の施策の対象や中身は異なるが、それらに広く共通するのは、「全員」または「集団」で「スキル」を底上げしようとするアプローチである。育成の方法は、集合型の研修が主流となる。人事部は年次評価等で個人を見ているとはいえ、個人とキャリアについてコミュニケーションすることは少ないのが実態である。

対照的なグローバル企業のアプローチ

一方、先行してグローバル展開している欧米企業が「グローバル人材」を育成するアプローチは、日本企業とは対照的である。

グローバルに異動してビジネス展開を期待される社員は、最初から世界中の拠点・事業分野での勤務を前提として採用され、入社後数年以内に選抜される。選抜されたハイポテンシャル人材は、地域または本社直轄の人材プールに登録され、将来配置が期待される「ポジション(=ポスト)」がキャリアの「ゴール」として設定される。その上で、そのポジションに求められる能力や経験から逆算して個人別のキャリア開発プランが策定され、これに沿って計画的で、成長のためにストレッチを要する異動・配置が行われるのである。中でも特に重視されるのは、異なる国・地域での勤務である。このようにして配置された個人の成長度合いは定期的にモニタリングされ、本人にフィードバックされる。

以上のように、グローバル企業の「グローバル人材育成」は、日本企業とは異なり、「早期選抜した人材」を将来期待する「ポジション」をゴールとして育成するアプローチである。育成の方法は、「集団」よりも「個」を主体としたものになる。個人のキャリアについてのコミュニケーションが定期的に行われ、育成成果の検証と今後の個人の育成の方向性が議論されるのである。

グローバルな人材育成競争に勝つために

このアプローチの差は、人材育成に対する根本思想の違いによるものである。それぞれに異なるメリット・デメリットがあり、一概にどちらが優位とはいえない。

例えば、グローバル企業の「ポジション志向」のアプローチは、投資対効果が読みやすく、短期的に成果も見えやすい。しかし、組織全体で人材層を充実させるという点では、多くを望めない可能性が高い。特に、予測のつかない環境変化があってもそれに対応できるような「異端児」を育てる余裕は許されない。

一方、日本企業の「スキル志向」のアプローチは、明治維新を支える多くのリーダーを輩出した薩摩藩の「郷中教育」にも見られる通り、共通の価値観を持ち、質のそろった人材を多数作り出すというメリットがある。しかし、変化のスピードが加速し、多様性が高まる今後のグローバルな環境への対応を考えると、時間的に間に合わず、専門性の面でも一流未満の人材しか育てられない可能性が高い。

しかし、中長期でのグローバルな「人材育成競争」を考えれば、日本企業的な「スキル志向」のアプローチにグローバル企業的な「ポジション志向」アプローチの利点をいかに組み込むかが、今後、グローバル市場での企業の競争力を決めてくることになるだろう。

日本企業に求められるのは、「スキル志向」の中長期的な視点はそのままに、事業の将来の成長を左右するような「コアポジション(=枢要ポスト)」をゴールとしたグローバル人材育成を本格的に始めることである。

そのために重要なのは、以下の3つのポイントである。

1つ目は、グローバル化を進める事業の「将来の姿」から、それを担うコアポジションを明確化し、育成すべき人材の要件を定義することである。「国内・海外の分け隔てなく、グローバルに仕事ができる人材」というような一般的な定義ではなく、また、事業の「現在の姿」を前提としてはならない。事業は進化する。育成のゴール設定のためには、事業の「将来の姿」から、それぞれの国・市場のどのポジションが「コア」となるのか見極め、それを担う人材に求められる経験・能力を書き下す必要がある。将来は読みきれないのだから、内容は粗くても構わない。まず具体的に書いてみて、組織内で議論できるようにすることが要諦である。

2つ目は、人材の「可視化」により、対象者個人の育成課題に最も効果的なプログラムを設計することである。精度の高い人材アセスメントを行うことで、育成対象者固有の課題を明らかにでき、一律な集合研修では改善できない課題にピンポイントで対応するプログラムを設計することができる。また、人材の「可視化」の結果、地域または事業によって異なる課題または共通の課題があることが明らかになれば、本社人事と地域人事、または事業部人事との役割分担や連携のあり方も明らかになってくる。精度の高いアセスメントがキモである。

3つ目は育成のPDCAサイクルを全社的なマネジメントの仕組みとして確立することである。スポット的な研修の実施や人事からの一方的なコミュニケーションだけでは育成効果は高まらない。例えば、①研修の成果を検証するために半年後に再アセスメントを行う、②再アセスメントの結果をもとに対象者個人と今後のキャリアの方向性について定期的に議論する、③育成効果を高めるために、さらにプログラム自体の改善を実施する、などを含む一連のPDCAサイクルを会社の重要なマネジメントの仕組みとして実施することで、組織として人材輩出力を高めることが可能になる。

おわりに:商社のグローバル人材育成の方向性

個別の事業レベルではそれぞれ固有のビジネスモデルを作り上げ、全社レベルでは事業のポートフォリオ全体の収益性とリスクとを中長期で最適化する「多様性のマネジメント」は、商社の根源的な強みの1つである。

今後商社がこの強みを活かし、さらにグローバル化を深化させていくと、「事業」を「縦軸」とし、展開する「市場」を「横軸」とする「事業×市場」のマトリックスが面で広がるだけでなく、1つ1つのマトリックス(例えば「インド」での「物流事業」という単位)での成功要因も市場ごとの固有性をさらに増して多様化していくだろう。そうなると、マトリックス全体を最適化するために、事業と市場(地域)軸両面でのガバナンスを一層明確に確立した組織になっている必要がある。

この「将来の姿」を実現するためには、人材面では、まず①「事業×市場」の個別マトリックスをマネジし、成長させることのできる事業リーダー人材がコアポジションの数だけ必要であり、他方で②事業または市場、またはその両方を横断的に最適化できる人材が一定数必要になる。同時に組織面では、それらの多様な人材を継続的に輩出・確保するグローバルな人材マネジメントの仕組みを構築しなければならない、と考えられる。

この圧倒的な多様性と高度な要件の前にひるみ、安易に一般化した育成施策に走ってはいけない。取り組むべきは、戦略的に重要性の高いものに絞り込んででも、事業の「将来の姿」を描き、それを支えるコアポジションと、そこに求められる人材の能力・経験をできる限り具体化して、育成のゴールを明確にすることである。

それには、事業部、経営企画部、人事部が協働し、全社的に取り組むことが欠かせない。事業の展開は速く、人材の育成には時間がかかる。人材育成のスピードを事業のグローバル展開のスピードに合わせて加速しなければならない。事業と人事の間にある組織の壁を越えて、見えない「将来」の仮説を立て、人材像を大胆に描く取り組みを、今こそ始めなければならないのである。